救助基金丨高效救助事故伤者 扶危济困传递大爱

3月4日,《人民公安报》交通安全周刊发布文章《高效救助事故伤者 扶危济困传递大爱》

高效救助事故伤者 扶危济困传递大爱

发生交通事故后,事故伤者遇到救治困难——没钱急救,巨额治疗费用导致伤者家庭生活困难。数年前难以破解的问题,随着道路交通事故救助基金的建立,正一步步被解决。

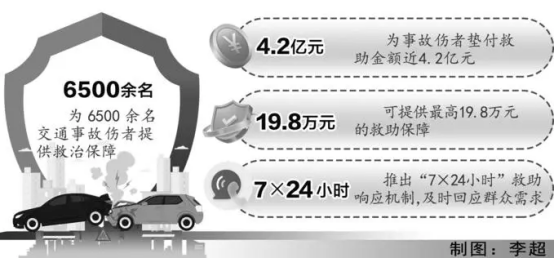

北京市道路交通事故社会救助基金(以下简称“北京道路救助基金”)自2016年成立以来,已为6500余名交通事故伤者提供救治保障,垫付救助金额近4.2亿元。

有效降低事故死亡率和致残率

道路救助基金是一种社会专项基金,用于垫付机动车交通事故中受害人人身伤亡的部分或全部抢救费用、丧葬费用,是国家设立的一项民生保障制度。

北京道路救助基金成立于2016年,目前已吸纳58家医疗机构加入交通事故伤者救治“绿色通道”。该基金与卫健部门建立了联席会商、信息交互、伤者救治、合作创新等多项机制,确保救助基金政策覆盖所有涉及伤人的交通事故,重大交通事故的救援救治机制得到100%落实保障,有效降低了交通事故死亡率和致残率。

北京道路救助基金管理中心有关负责人告诉记者,该基金的救助范围包括以下3种情形:抢救费用超过机动车交通事故责任强制保险(以下简称“交强险”)限额;肇事机动车未缴纳交强险;机动车肇事后逃逸。对于符合上述情形且未结算的抢救费用,该基金可提供最高19.8万元的救助保障。

这名负责人介绍,为了保证救助资金的循环流动,道路救助基金依法救助事故伤者后执行追偿机制,依法向事故责任人追偿,“救助基金垫付的目的,是不让事故伤者因资金问题耽误治疗;而追偿是为了明确责任,确保资金有去也有回,从而救治更多需要帮助的人。”

在交通事故处置阶段,北京公安交管部门将道路救助基金告知纳入事故办案程序,并在事故责任认定书中加入道路救助基金微信公众号二维码,确保伤人交通事故当事人100%知晓道路救助基金政策。

在救助申请阶段,北京道路救助基金开通了公众申请平台。群众只需登录平台并填写个人信息,即可完成救助申请,并实时查看受理状态,极大简化了申请流程。道路救助基金还推出“7×24小时”救助响应机制,确保群众救助需求得到及时回应。

警医联动开通“绿色通道”

针对交通事故伤者需要紧急救治的情况,北京交管部门建立了交通事故伤者救援救治体系,确保急救部门在“就近、就急、满足专业需要、兼顾伤者及家属意愿”的原则下,将伤者及时送到具备创伤救治能力的医疗机构,并在医院内开辟交通事故伤者救治和道路救助基金救助“绿色通道”。

在伤者信息共享方面,北京道路救助基金与卫健、急救部门建立24小时信息互通机制,安排专人日常对接,及时掌握救护车调度、伤者救治去向、伤情变化等信息。同时,在医疗机构推行交通事故伤者无费用先行救治保障机制,确保伤者在黄金救治期内得到及时救治。

2024年5月,怀柔区京沈线环岛南口,一辆轻型仓栅式货车撞上骑行电动自行车的白某。白某伤势严重、生命垂危,被紧急送往医院进行抢救。抢救费用高昂,白某家人仅能支付一部分。事故处理民警了解情况后,第一时间向白某家人告知道路救助基金申请流程。基金工作人员协助白某家人在网上申请,联系医院工作人员对接救助程序,并帮白某垫付了剩余的费用。因抢救及时,白某得到了有效救治。

第三方监督保障公开公平公正

据介绍,北京道路救助基金已引入律师事务所、会计师事务所、医疗专家组成的第三方监督机制。第三方监督人员在案件办理过程中全程介入,保障救助工作公开、公平、公正。他们还推广“救助基金信息管理系统”,汇集事故处理、保险理赔、医疗急救、救助案件等信息,严格监督申请受理时限和案件审理质量,保障救助工作及时、准确。

据介绍,北京道路救助基金在救助上实现了由被动受理转变为主动帮扶,在模式上实现了由事后救助转变为全程介入,初步形成了较完备的道路救助基金管理运行体系。下一步,北京道路救助基金将在推展拓展道路救助基金应用效能、保持道路救助基金健康发展态势、提升交通事故危重伤员救治保障的基础上,持续推动道路救助基金工作高质量发展,更加全面地保护交通事故伤员的生命安全和合法权益。

扫一扫在手机打开当前页

打印

打印