警察故事丨跬步千里证道,潮头勇立鉴心——北京交警张雷:雪夜寻痕的清华博士后

一起看似清晰的电动自行车事故,却暗藏玄机。

同向行驶中,两车碰撞,女方驾驶人重伤昏迷,无法开口。男方与后方证人的陈述高度一致:是女方突然右转,导致了碰撞。依据现场勘查和证言,交通队做出“女方全责”的初步认定。

女方家人的复议引发了张雷的关注:新调取的沿途视频,只捕捉到事发前的行驶片段,关键的碰撞瞬间,恰好是监控的盲区。

真相,似乎被永远封存于当事人模糊的记忆和残缺的影像里。

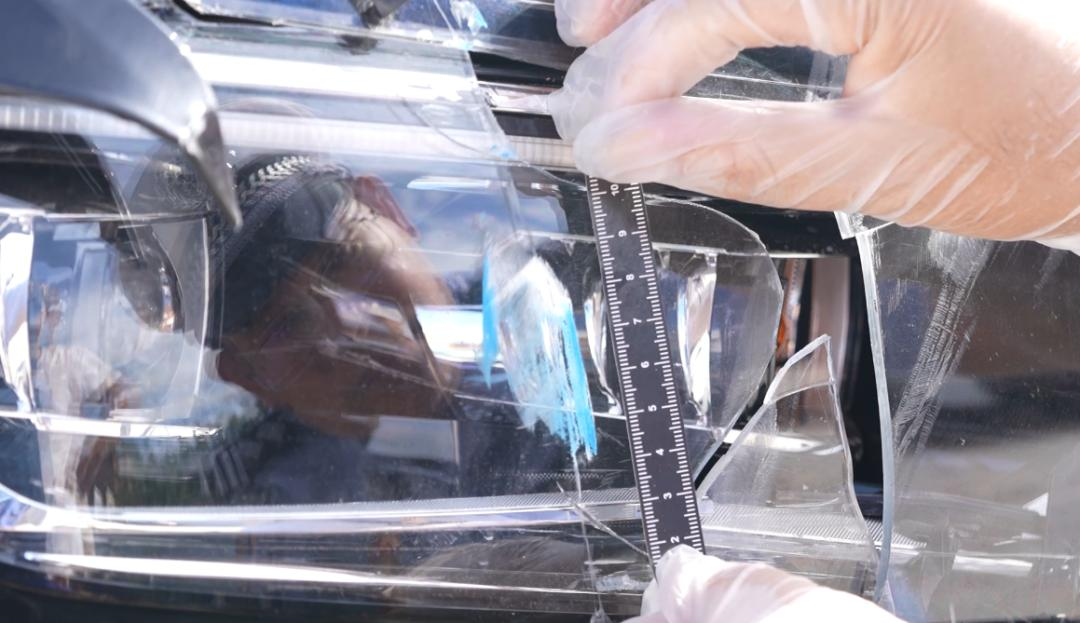

他从不起眼的地面痕迹、车体刮擦、轮胎花纹中寻找密码;他用理化分析、DNA证据、力学与运动学模拟,重构那个瞬间的时空轨迹。最终,他给出了一个令所有当事人愕然的结论:

事故的起点,是男方在从左后方超车时,其前轮率先刮撞到了女方车尾。这一下刮撞导致女方车辆失控向左偏转,她下意识做出的向右回正动作,才与男方发生了第二次碰撞。

铁证如山,男方终于承认了事实。那位证人也并没有说谎,他只是看到了故事的“下半场”,而非序幕。

“女方全责”改为“男方全责”,一个昏迷的伤者,一个看似确凿的证言,一起几乎盖棺定论的“全责”事故,是张雷,用科学为无声的真相辩护,替昏迷伤者开了口。

微博热搜第二、1.5亿次讨论

“清华博士后当交警”引发全民思考

“清华博士后当交警”的词条一夜之间冲上微博热搜第二名、24小时在线讨论量达到1.5亿次,很多网友带着好奇和疑惑阅读了文章,不由得为这位“清华博士后”的选择点赞。主人公的名字叫张雷,来自北京市公安局公安交通管理局事故处理支队,是全国公安交管系统第一位博士后。

有人问:清华博士后,为何选择站在十字路口,做一名普通交警?其实,对于张雷的这一选择,很多人并不理解,觉得搞交通事故鉴定“庙小”。

面对疑问,他凝望事故现场照片,昔年随导师勘察重大事故时,死者不能言、生者不可得的痛楚,化作他心底的长明灯。看到惨烈的现场无法查明原因、冰冷的尸体无法诉说冤情、死者家属满怀期盼的眼神又变成了绝望,张雷就会陷入深深的自责,心头隐隐作痛。

“谁能帮帮他们?谁能给生者一个真相?谁能还逝者一个清白?只有到一线去,才能发挥科技的真正作用,才能实现自己真正的价值!”张雷的话掷地有声。

妻子孙涛至今记得在清华博士后公寓7号楼前的小广场上,两人曾坐在法国梧桐树下,激烈讨论过好几次。他的导师也觉得他是做科研的好料子,应该去国家重点实验室搞研究,才算得上是“人尽其才”。面对各种质疑,张雷的决心从未动摇过:“我知道,这个领域大有可为。”

勘破生死谜

在无声处对公平正义最坚硬的守护

“现场的痕迹还在吗?”

“事发都好几天了,估计都没了,您想去现场看看吗,明天我去接您?”

“来不及了,我现在就开车过去!”

京郊,雪夜,岔路口。

一场没有目击者的车祸,一条消逝的生命,两个截然不同的“真相”。轿车的行驶方向,将成为判定谁该入狱的关键,而现场,早已被大雪覆盖。

所有人都以为证据早已湮灭。唯有张雷,从纷乱线索中捕捉到那一缕微光:尚未被记录的、轮胎挫痕,或许正埋在冰雪之下。

他跪在雪地里,和同事一点点铲开冰层。

——那两道浅痕,如时光留下的暗语,静静浮现。

凭借这“关键的痕迹”,张雷通过严密的推导计算,最终确定了事发时轿车是“直行”!在证据面前,真正的肇事司机终于承认了违法事实,被判入狱,事故得到了妥善处理。

另一起案件,主审法官在审理过程中找到张雷咨询,审判委员会经过咨询国内多位知名刑侦专家和事故专家后,仍对当事人的行为是否属于故意存在重大分歧:撞人前,刹车灯有短暂的亮起,又熄灭。希望张雷能给出明确的判定结论,并给出大家都能理解和认可的理由。张雷查阅了所有案卷资料,并去现场进行了复勘。通过对车辆构造、制动效能、速度变化、运动轨迹、图像分析,驾驶人的驾驶行为、驾驶习惯和驾驶心理等进行综合调查,给出了明确的分析意见,被法院采信——司机的点踩刹车是下意识的习惯性动作,不是其主观意愿,整个案件性质是主观故意制造的刑事案件,而非过失引发的交通事故!

事故勘察速度提升了5倍

勘查时间平均缩减30多分钟

“交通拥堵会造成多少社会经济损失,你知道吗?”张雷联合清华大学专门做过评估,并制定了标准。北五环主路一起事故造成拥堵11个小时。“损失超过400万元!”数字摆在面前,我们才能理解“事故快清快处”的意义。

晚高峰,东五环,4车相撞,现场范围200多米,几十处重要痕迹。对于这样的大现场,复勘工作通常需要“封路”至少1小时。对于正是晚高峰的东五环来说,造成的交通压力可想而知。张雷带领团队,使用自主研发的“道路交通事故快速处置系统”,仅用12分钟就完成了勘查。

交通拥堵是大城市普遍面临的痛点问题,也是“人民群众最关心最直接最现实的利益问题”。交通事故是导致拥堵的重要原因,遇到事故,所有人都想说“你们交警能不能快点?赶紧清理现场,赶紧恢复交通!”“我们事故民警能做点什么呢?”

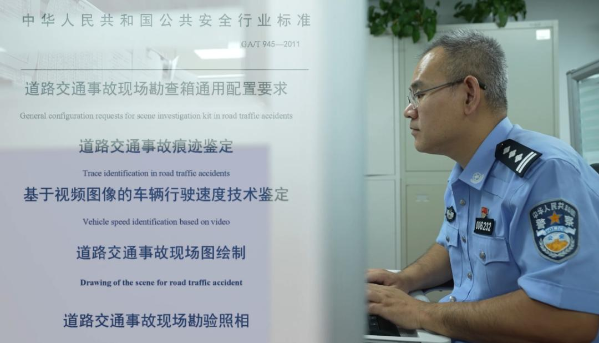

经过深入研究,张雷发现时间主要耽误在手工测量和手工绘图上,他从摄影测量技术中获得灵感,带领团队研发了“道路交通事故快速处置系统”。把“照相、测量、绘图”三者合而为一,实现了拍照后就可以直接清理现场、恢复交通,在路外将照片导入计算机,就能实现自动测量、自动出图,勘查时间平均缩减了30多分钟!这项科研成果在全北京市得到应用,并推广到全国20多个省市,先后获得公安部科技进步二等奖和国家科技进步二等奖。

剑,是这样铸成的

“监控录像,能算出车速吗?”

当年那起震动全国的醉驾案,传统测量方法在真相面前失效。张雷以独创的“视频图像计算法”挥出第一剑——精确斩出肇事车辆“110.6-121.7公里/小时”的超速事实,远破70限速,直接推动了醉驾入刑。

这一算法,后来化作了行业的标准。

如今北京、上海、天津,九成事故鉴定皆循此法。他研发的三维激光痕迹比对术,更在天津滨保高速那场吞噬35条生命的特大事故中,成为斩开迷雾的决定性力量。

从警17年,张雷准确把握道路交通安全国际前沿发展趋势和我国实际需求,开展系统性的警务装备、警务技术创新,先后主持制定了包括《道路交通拥堵经济损失评估指南》《道路交通事故痕迹鉴定》《道路交通事故现场勘查箱通用配置要求》《公安机关道路交通事故鉴定机构建设规范》《道路交通事故涉案者交通行为方式鉴定规范》在内的涵盖公共安全、道路交通、安全驾驶、事故鉴定领域的18项行业标准,不仅可以将创新方法和技术固定下来、形成标准,还能让通过这些鉴定方法形成的结论成为司法过程中的有效依据,让相关领域企业更加注重产品安全性能的提升,从而保障道路交通参与者的安全。

面对群众的质疑,我们怕什么?

“怕的从不是百姓,而是我们自己的不足。”

他坦言有“两怕”:一怕工作失误,二怕真相蒙尘。为此,他处理1700余起投诉复核——“把每一件小事做好、做扎实,微小的变化累积起来,就是深远的质变。”

他建立紧急响应机制,践行“复核即初访”,用“三见面”融化坚冰。八千余名同行,经他培训,将这把“真理之刃”传递至全国。

不逊刑侦的技术较量

——交通事故勘验

在许多人看来,交通事故现场勘验似乎技术含量不高,但实际情况恰恰相反。其技术复杂性与专业性丝毫不亚于刑事侦查,甚至在诸多方面挑战更大。

首先,现场条件极为苛刻。与封闭的刑案现场不同,交通事故现场是开放的。它暴露在公共道路上,会持续被过往车辆破坏、污染,关键物证可能转瞬即逝。更关键的是,勘验工作必须在极短的时间内完成,以恢复交通。这要求勘验人员在巨大的时间和环境压力下,快速、精准地捕捉和固定证据。

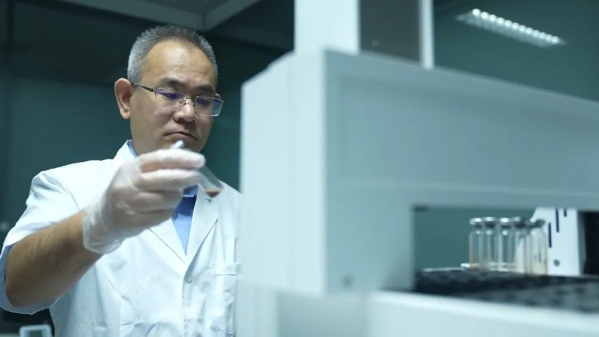

其次,技术门类更为综合与跨界。交通事故勘验几乎涵盖了刑侦的所有技术手段——痕迹、法医、DNA、毒物化验等。同时,它还拥有刑侦领域不具备的独家专业技术,如:车速鉴定、车辆安全性能分析、轮胎破损原因鉴定等。这些专业判断直接关系到事故责任的划分,乃至产品质量追责,技术壁垒极高。

交通事故勘验,是一门在动态、开放、高压的战场上,运用一套极为庞杂且专精的技术体系,来还原事实真相的精密科学。

张雷的战场没有喧嚣,只有证物无声的证言。每一次对痕迹的精准勘察测量,每一帧视频的逐格分析,每一组数据的交叉验证,都是与真相的精密对话。张雷深知,痕迹的些微误差,可能就是天平倾斜的关键;实验室里这份绝对的冷静,守护的正是当事人滚烫的人生。让数据开口,让物证发声,在蛛丝马迹中还原事发瞬间,用科学之锤敲响正义的法槌——这就是张雷在无声处对公平正义的守护。于细微处辨真相,在刻度间量公正,让每份鉴定书都成为经得起历史检验的答案。

十七年,六万起事故,两万份鉴定无一差错

张雷

男,1974年9月生,汉族,中共党员,工学博士后,高级工程师,现为北京市公安局公安交通管理局事故处理支队交通事故鉴定中队民警,警务技术三级主任。参加公安工作以来,先后荣立集体一等功1次、个人二等功1次、个人三等功1次、个人嘉奖5次;获国家科学技术进步二等奖1 项;荣获“北京市有突出贡献人才”“享受公安部部级津贴”“北京榜样·最美警察”“北京榜样·政务服务之星”“新京报·感动社区人物楷模”“北京市公安局优秀共产党员”等荣誉称号;担任中国合格评定认可委员会(CNAS)技术专家、国务院特大交通事故调查组专家、全国道路交通事故深度调查专家组成员、司法部能力验证技术专家、北京市司法鉴定执业人员能力评估考核专家。

从警17年,张雷凭借深厚扎实的知识体系、务实求真的科研作风、始终不竭的创新精神和拼搏奉献的奋进姿态。作为国务院和公安部调查组专家承担全国重特大交通事故的调查和认定工作30余例,参与调查全市各类交通事故3000余起,参与全国重大疑难交通事故鉴定1800余起,出具各类鉴定文书3万余份,十七年,六万起事故,两万份鉴定无一差错,制定行业标准18项,其研发的新技术、从实验室到事故现场,从理论推演到生死判定——他让科学照进现实,让知识有了人性的温度。

病魔与追问:“当交警你后悔了吗?”

“他经常在单位忙到半夜,最长一个多月都没有回过家,白天出现场、检验鉴定,晚上起草行业标准、申报科研课题。忙得脚不沾地。”张雷的同事回忆。

那几年的张雷把一腔热血和自己的全部时间都用在了工作上。毫无保留地、忘我地忙碌,给张雷带来的除了行业领域内不可撼动的地位,还有几近致命的“冲击”。

三十九岁,肺癌。

手术后,他带着被疾病重塑的躯体,重返现场。

依旧是那个在迷局中“抽丝剥茧”的定海神针。

当记者终于问出那个问题:“当交警,后悔吗?”

“从没后悔过,有的只有些愧疚。工作是我所爱,帮助了很多人,我很高兴。愧疚的,是对家人,尤其我的妻子,她为我牺牲太多。”他答得坚定而平静。

他将对家人的愧疚深藏心底,将对群众的责任扛在肩头。他的答案,从未停留在口头,而是书写在每一个经得起检验的现场报告里,沉淀在每一个真相里。他用行动证明,有些坚守,始于热爱,终于使命。

“民之忧我之忧,民之福我之乐”。张雷十七年如一日的砥砺坚持,在平凡的岗位上,解民生之忧,谋民生之利,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。初心不忘,方得始终。高学历和高知识只是他人生的开始,把所学所长转化为社会进步、群众福祉才是他成功的追求。

九层之台,起于累土。17年来,张雷在交通事故鉴定岗位上深耕细作,已经成为全国交管行业里有着无可撼动地位的“警营科学家”。在他一路走来的经历和故事里,蕴含着探究客观规律、专注于足下的真诚,闪耀着深植于科研人血脉的“工匠精神”,彰显着“不积跬步无以至千里”的素养、“不驰于空想、不骛于虚声”的品质,和“劈波斩浪竞百舸”的力量!

扫一扫在手机打开当前页

打印

打印